Un film de Nicholas Meyer

Après le désolant cinquième épisode (L'ultime frontière), Paramount décide de mettre en chantier le dernier film incluant le casting original de la série télé : Shatner / Kirk, Nimoy / Spock, Kelley / McCoy, ... Il est clair que terminer sur le souvenir embarrassant (litote) du film réalisé par Shatner aurait été une erreur. Le retour de Meyer à la réalisation est également une nouvelle appréciable, tant sont deuxième épisode (La colère de Khan) et son très bon C'était demain (Time after time, 1979) sont réussis. Meyer, Nimoy et le scénariste Denny Martin Flinn élaborent un scénario riche et intrinsèquement lié à son époque : la scène inaugurale, montrant l'explosion d'une planète, suivie d'un onde de choc aux proportions atomiques, fait écho à l'explosion de la centrale nucléaire de Tchernobyl en 1986. Les répercussions de cette explosion dans le film (privés d'une grande partie de leur ressource énergétique, les Klingons, éternels ennemis de la Fédération, demandent de l'aide et la suppression de la zone neutre -leur mur de Berlin, tombé quelques mois plus tôt dans la vie réelle) sont clairement une transposition des préoccupations contemporaines de la société.

Après le désolant cinquième épisode (L'ultime frontière), Paramount décide de mettre en chantier le dernier film incluant le casting original de la série télé : Shatner / Kirk, Nimoy / Spock, Kelley / McCoy, ... Il est clair que terminer sur le souvenir embarrassant (litote) du film réalisé par Shatner aurait été une erreur. Le retour de Meyer à la réalisation est également une nouvelle appréciable, tant sont deuxième épisode (La colère de Khan) et son très bon C'était demain (Time after time, 1979) sont réussis. Meyer, Nimoy et le scénariste Denny Martin Flinn élaborent un scénario riche et intrinsèquement lié à son époque : la scène inaugurale, montrant l'explosion d'une planète, suivie d'un onde de choc aux proportions atomiques, fait écho à l'explosion de la centrale nucléaire de Tchernobyl en 1986. Les répercussions de cette explosion dans le film (privés d'une grande partie de leur ressource énergétique, les Klingons, éternels ennemis de la Fédération, demandent de l'aide et la suppression de la zone neutre -leur mur de Berlin, tombé quelques mois plus tôt dans la vie réelle) sont clairement une transposition des préoccupations contemporaines de la société.

Le capitaine Kirk, hanté par le meurtre de son fils par les Klingons (voir l'épisode III, A la recherche de Spock, 1984), est submergé de ressentiment, et, alors même qu'il est tout entier contre la pacification des relations Fédération / Klingons, va en être le messager. Les antagonismes entre civilisations, le racisme exprimé, les incompréhensions, sont évoqués frontalement, en même temps qu'un effort de pacification cher à la mission première des équipages de Starfleet. Le comportement des hommes de Kirk, et parfois de Kirk lui-même dans la première partie ("Qu'ils meurent !") sont néanmoins exagérés, pas très cohérents par rapport à la psyché de leur personnage, créés uniquement dans le but de dessiner une trajectoire d'apaisement et enfin, de réconciliation avec leur némésis ultime. Sur l'équipage, qui voit s'étendre le voile de la vieillesse, se pose la question de leur rôle, leur utilité au sein de Starfleet une fois "mis à la retraite", comme le glisse Kirk à Bones au début du film. Et, clairement, la question fonctionne dans la fiction comme dans la réalité.

Certains passages sont vraiment marquants ; j'en retiens un tout particulièrement : l'attaque de deux individus masqués sur le vaisseau Klingon, alors en état d'apesanteur. La lenteur des corps qui flottent légèrement dans le vaisseau, soutenus par une musique symphoniques aux accents lourds et menaçants, donne un prégnant sentiment d'étrangeté. Les deux mercenaires éliminant tous les individus qu'ils croisent, marchent lentement, sans bruit aucun, autour des bulles de sang Klingon qu'ils ont eux-mêmes provoqués. La séquence, soldée par la mort du Chancelier diplomate Gorkon (ainsi nommé pour rappeler Gorbatchev, et arborant la barbe de Lincoln), réunit de remarquables qualités cinématographiques, là où montage, effets, musique, échelle de plan, servent le contenu : une intrusion implacable de deux tueurs.

La richesse narrative du film, passant d'une attaque surprise sur le vaisseau Klingon, à une évasion glaciales des mines de Rura Penthe, sans oublier un dîner pour le moins tendu entre l'équipage de l'USS Enterprise et leurs anciens ennemis, offre une variété bienvenue dans l'univers codifié de Star Trek. La profondeur des thèmes évoqués sied tout à fait à la science-fiction humaniste telle que mise en place par son créateur Gene Roddenberry, auquel le film est dédié. La terre inconnue, c'est cet espace-temps qui s'ouvre devant les personnages, un avenir sans conflit ; enfin du moins, c'était l'objectif...

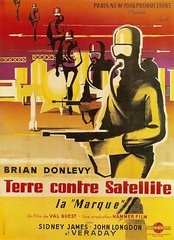

Le film vient à peine de débuter qu'une envolée de violons de James Bernard, déjà un habitué à la Hammer Film, nous plonge dans la tourmente à venir. Celle d'un couple, dont l'homme est blessé au visage, causée par une projection inattendue. Les roues de leur voiture filent sur l'asphalte noir comme l'ébène ; ils tombent sur le professeur Quatermass (toujours interprété par Brian Donlevy) quand survient l'écran-titre, "Quatermass 2". La marque (ou Terre contre satellite lors de sa sortie sur les écrans français) a l’insigne honneur d'avoir été le premier à utiliser un chiffre pour s'auto-désigner suite du premier film, pratique qui deviendra monnaie courante à partir des années 70, 80, et encore plus dans les décennies suivantes.

Le film vient à peine de débuter qu'une envolée de violons de James Bernard, déjà un habitué à la Hammer Film, nous plonge dans la tourmente à venir. Celle d'un couple, dont l'homme est blessé au visage, causée par une projection inattendue. Les roues de leur voiture filent sur l'asphalte noir comme l'ébène ; ils tombent sur le professeur Quatermass (toujours interprété par Brian Donlevy) quand survient l'écran-titre, "Quatermass 2". La marque (ou Terre contre satellite lors de sa sortie sur les écrans français) a l’insigne honneur d'avoir été le premier à utiliser un chiffre pour s'auto-désigner suite du premier film, pratique qui deviendra monnaie courante à partir des années 70, 80, et encore plus dans les décennies suivantes.

Le duo déjà aux commandes de

Le duo déjà aux commandes de  Iron Man et Sherlock Holmes n'ont pas que leur comédien principal en commun : on peut désormais leur associer la grande déception que constitue leur piètre suite, après un premier opus assez enthousiasmant.

Iron Man et Sherlock Holmes n'ont pas que leur comédien principal en commun : on peut désormais leur associer la grande déception que constitue leur piètre suite, après un premier opus assez enthousiasmant.